Севастопольская панорама. Часть 3. Экспозиция штурма

Продолжим знакомство с Севастопольской панорамой. Начало смотрите здесь и здесь.

Из настоящего в прошлое

После подъема по затемненной винтовой лестнице зритель оказывается на смотровой площадке в центре здания цилиндрической формы, вдоль стен которого по окружности навешено живописное полотно. Его дополняет предметный план. Для полного обзора необходимо обойти смотровую площадку по кругу, сделав четыре остановки. С каждой из них осматривается определенная часть Панорамы, примерно также, как местность с высокой точки…

Что прежде всего поражает посетителя в Панораме? Конечно, размеры живописного полотна. Его высота 14 м, длина по окружности 115 м, площадь 1610 м2. Количество изображенных фигур достигает 4000.

Полотно находится на расстоянии 12 м от смотровой площадки. Между ними установлен кольцеобразный деревянный помост с предметным (натурным, объемным) планом площадью около 1000 м2. Окружая зрителя со всех сторон, объемные макеты предметного плана плавно и почти незаметно переходят к изображению на холсте. Этим усиливается впечатление реальности и глубины живописного пространства, созданного по законам перспективы.

Панорама освещается дневным светом, проникающим через световой пояс купола здания. Отражаясь от поверхности зонта- рефлектора, находящегося над смотровой площадкой, световые потоки равномерно распределяются по живописному полотну и будто наполняют его воздухом.

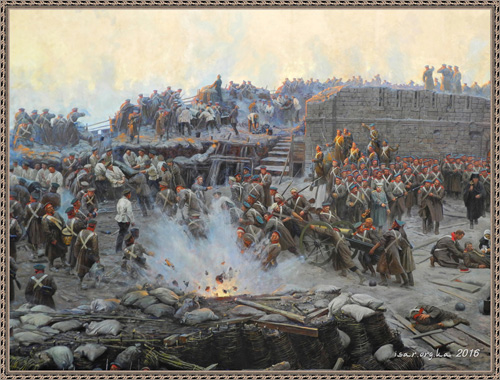

Все это способствует созданию эффекта присутствия на месте событий в один из знаменательных дней героической обороны Севастополя — 6 июня 1855 г. Тогда, простояв у стен города девять месяцев, восемь английских и французских дивизий численностью 43 000 человек начали штурм укреплений Корабельной стороны, которые защищали 24 ООО русских войск. По замыслу автора, смотровая площадка — это вершина Малахова кургана, зритель видит отсюда все,что происходит вокруг. Слово «панорама», состоящее из двух греческих слов, так и переводится — «все» и «вид».

В тылу Малахова кургана

Основу композиции Панорамы составляют военные эпизоды, многофигурные батальные сцены. Они органично связаны с характерным севастопольским пейзажем. Вдалеке под куполом утреннего небосвода раскинулись разделенные бухтами холмы с городскими постройками, морская акватория.

<

На внешнем рейде корабли англо-франко-турецкой эскадры. С ними ведет артиллерийскую перестрелку Константиновская береговая батарея, расположенная на одноименном мысе у входа в бухту. Правее — Михайловская. Обе сохранились до настоящего времени, находятся на северном берегу Большой (Севастопольской) бухты. На 8 км протянулась она узкой полосой от открытого моря к востоку (до Инкермана). Поперек бухты выступают над водой два ряда мачт затопленных кораблей, преградивших вход флоту противника на внутренний рейд. Влево уходит вторая по величине севастопольская бухта — Южная.

У входа в нее, на западном берегу, находится 105-орудийная Николаевская батарея. На фоне батареи — знакомый силуэт колоннады Графской пристани. Видны здания Адмиралтейского собора св. Николая, церкви св. Михаила Архистратига. За ними — двух- и трехэтажные дома. На Центральном городском холме — сооруженный в античном стиле и сохранившийся до нашего времени Петропавловский храм. Все каменные строения центральной части города освещены розоватыми лучами восходящего солнца, над некоторыми клубы дыма.

У ближнего к зрителю берега Южной бухты видны парусные корабли, лодки, шлюпки, ялики… Оконечность мыса занимает трехъярусное казематированное сооружение — Павловская батарея.

От берега бухты до Малахова кургана протянулась Корабельная слободка — место жительства отставных солдат, матросов и мастеровых (строители, рабочие адмиралтейства) с семьями. К середине XIX в. здесь, на далекой городской окраине, были построены гранитные набережные с сооружениями морского ведомства, казармы, мастерские адмиралтейства, каменный водопровод и знаменитые сухие доки — инженерные сооружения, соответствовавшие уровню мировых технических достижений того времени. Жилая же застройка не отличалась размерами и изяществом, двухэтажный дом составлял исключение.

На живописном полотне изображены небольшие домики под черепичными крышами, многие из которых повреждены, некоторые еще горят. Дым от пожарищ поднимается высоко над бухтой.

На окраине Корабельной слободки, ближе к подножию Малахова кургана, стоят резервные полки. Здесь только что разорвалась бомба: видны яркое пламя, клубы дыма с поднявшимися в воздух предметами, много убитых и раненых…Солдаты, еще не вступив в бой, уже несут потери.

На переднем плане картины показана большая землянка — перевязочный пункт Малахова кургана. У входа в синем сюртуке и круглой шапочке — Н.И. Пирогов и сопровождающий его солдат с сундучком для медицинских инструментов.

Из 349 огненных дней севастопольской эпопеи всемирно известный врач, педагог и общественный деятель провел в Крыму 282 дня. Самостоятельно и с коллегами сделал до 5000 операций и ампутаций, спас жизни тысячам «пострадавших за Отечество». Впервые широко использовал эфирный и хлороформный наркоз, гипсовые повязки для лечения огнестрельных переломов, антисептическую обработку ран, ввел сортировку раненых, наладил их транспортировку из Крыма. Н.И. Пирогова встречает уставший фельдшер в окровавленном фартуке. Во входном проеме землянки показалась одна из «милосердных сестричек». Она обрадована приезду Пирогова. Атаки неприятеля начались в 2 часа 45 минут. Сейчас около 5 часов утра. Перевязочный пункт уже переполнен. Раненые прибывают и прибывают. Те, кому не хватило места в землянке, располагаются на земле. Несмотря на боль и страдания, некоторые из них оказывают друг другу посильную помощь. Их эмоциональное состояние передают точно найденные художниками жесты, движения, мимика, в которых нет признаков уныния и паники. С приездом великого хирурга появилась надежда, что все боевые травмы будут в скором времени залечены и можно будет вновь встать в ряды защитников города.

Прервав на время стирку бинтов, хлопочет у самовара одна из севастопольских женщин. Неподалеку стоит телега, на которой раненых вывозят с укреплений Малахова кургана. Лошадь, впряженная в телегу, и часть левого переднего колеса написаны красками на полотне, телега — объемный макет предметного плана.

Искусно выполненный предметный план «вводит» зрителя в боевую обстановку: почти у его ног развороченный взрывами каменистый грунт, землянки и блиндажи, куски досок, подбитое орудие, ядра и осколки бомб, полевые укрытия из корзин с землей (туров)…

Незаметно переходит в изображение на живописном полотне колея проселочной дороги. По ней бегут солдаты Черниговского пехотного полка. Сцена построена на ритмичном чередовании их энергичных фигур. Последовательный перевод взглядаот одной из них к другой вызывает у зрителя ощущение реального движения солдат. Они спешат на помощь защитникам Малахова кургана. Бегущий впереди группы солдат на мгновение остановился и правой рукой, сжимающей ружье, указывает направление движения.

На ближних подступах к Малахову кургану просматриваются дороги, земляные насыпи для защиты от обстрела неприятелем. Из-за укрытий выходят женщины, неся на коромыслах ведра с водой для защитников Малахова кургана.

Сначала зритель видит происходящее в тыловой части Малахова кургана и на подступах к нему. Затем, перемещаясь по смотровой площадке вправо, по замыслу автора, постепенно приближается к эпицентру сражения.

В расположении батареи Никифорова

В следующей части картины показано поле боя, протянувшееся на несколько километров от укреплений Малахова кургана до Севастопольской бухты. Пароходо-фрегаты «Владимир», «Херсонес», «Громоносец», «Крым», «Бессарабия» и «Одесса» стоят вдоль побережья, оказывая огневую поддержку защитникам бастионов.

Почти в самом центре композиции изображено поднимающееся из-за холмов солнце, которое наполняет пространство мягкими оттенками раннего летнего утра. Новая, более яркая красочная гамма живописного полотна воссозданной Панорамы звучит торжественным гимном участникам героического отражения первого штурма Севастополя.

6 июня 1855 г., на рассвете, из неприятельских траншей перед Корабельной стороной взвилась ракета — сигнал к началу штурма. Один из французских офицеров говорил, что их командующий заранее заказал праздничный обед по случаю взятия Севастополя. С «отвагой и воодушевлением» французская дивизия генерала Мейрана атаковала 1-й бастион. Его полуразрушенные горящие укрепления видны вдалеке, на крутом берегу Севастопольской бухты. Сквозь просветы порохового дыма в глубине картины просматривается 2-й бастион. Защитники бастионов, атакованных в начале штурма, сумели отразить удар французов. После двухчасовой артиллерийской подготовки неприятель вновь пошел в атаку, нацелив свой главный Удар на бастион Малахова кургана с пятью тысячами защитников. Французские войска насчитывали 11 ООО человек. Очевидец вспоминал: «На всем протяжении неприятельских траншей перед Малаховым курганом быстро двигалась густая, черневшая лавина штурмующего неприятеля…». Но по сигналу тревоги, полученному в начале штурма с 1-го бастиона, защитники Малахова кургана открыли огонь такой силы, что противник, не приблизившись к оборонительному рву, обратился в бегство, оставляя по пути огромное количество погибших.По свидетельству одного иззащитников, «…на другой день после штурма тела французов убирали 6 часов, и то не все убрали».

На левом фланге Малахова кургана — пятиорудийная батарея Никифорова (батареи назывались по фамилии командиров). Услышав команду, роты Селенгинского, Суздальского и Якутского пехотных полков немедленно заняли заранее назначенные места на оборонительном валу бастиона. Ружейный огонь солдат-стрелков не прерывается ни на мгновение.

Знающие свое дело матросы (в белых рубахах) слаженно действуют у тяжелых чугунных орудий, доставленных с затопленных кораблей. Картечью и бомбами бьют по атакующим. Каждый понимает, что сейчас решается вопрос быть или не быть, как говорили тогда, «драгоценному для Царя и Отечества» Севастополю. Сюда много лет возвращались они из морских походов… Здесь обзавелись нехитрыми жилищами, в которых сейчас, несмотря на опасность, остаются их семьи. Поэтому, будучи не в состоянии понять сущность войны, в чьих интересах она велась и какова была ее политическая цель, моряки чувствовали настоятельную потребность защитить своих близких, вернуть мир на родную землю, сокрушить иноземных захватчиков. К этому обязывали и принятая военная присяга, и святой православный долг Во время обороны в расположении бастионных батарей благословлены иконы. Перед ними за спасение Севастополя, за каждый прожитый день и «счастливо прошедшую ночь» молились матросы и солдаты, всегда горело множество свечей… К иконе батареи Никифорова снесли убитых. Левее — санитары с носилками, телеги, фургоны, заполненные ранеными.

В тылу батареи девушка в красной юбке и темной косынке с коромыслом на плече. Это матросская дочь Дарья Михайлова (1831 — после 1911) принесла на бастион воду. Она перевязывала раненых под огнем неприятеля на поле Альминского сражения. Ее повозка с чистыми тряпицами, хлебом, бочонками вина и воды стала первым на театре Крымской войны импровизированным перевязочным пунктом, а сама девушка — первой народной сестрой милосердия. Во время обороны Даша работала в бараках и лазаретах, носила воду, стирала белье. Народная молва окрестила легендарную героиню обороны «Севастопольской». Первой среди женщин в Крыму император Николай I наградил ее золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте. Н.И. Пирогов писал в одном из писем: «Дарья является теперь с медалью на груди, полученной от государя, который.. подарил ей 500 рублей и еще 1000, когда выйдет замуж…». В честь Даши Севастопольской названа одна из улиц Корабельной стороны города.

На полотне панорамы изображены и другие реальные герои обороны. На правом фланге батареи, в проходе между брустверами, два матроса ведут пленного французского офицера. Это Петр Кошка и Федор Заика возвращаются из ночной вылазки. Уроженец деревни Замятинец Гайсинского уезда Каменец-Подольской губернии (ныне село Ометинцы Винницкой обл.) Петр Кошка, сын крепостного крестьянина, был отдан в рекруты, направлен в Севастополь и определен служить в 30-й флотский экипаж матросом 2-й статьи. В период обороны прославился многочисленными вылазками в расположение противника, сметливостью и бесстрашием. Получил пулевое ранение в руку и штыком в грудь.За отличие был произведен в квартирмейстеры /унтер-офицеры), за защиту Севастополя удостоен двух знаков отличия Военного ордена св.Георгия (2-й и 4-й степени). «Молодец редкой отваги», — говорили о нем товарищи.

Ближе к зрителю — солдаты Полтавского пехотного полка. Одетые в форменные шинели они стоят в ожидании сигнала занять боевые позиции. «Если представить себе линию обороны Севастополя в виде стены, тесно сплоченных между собой… солдат — то это представление лучше всего выразит, что именно удерживало Севастополь за нами в течение целого года», — утверждал один из защитников Севастополя.

Продумывая композицию севастопольской Панорамы, художник-реалист Франц Рубо отказался от принятой многими баталистами схемы, согласно которой главное внимание в произведениях акцентировалось на полководцах и военачальниках, войскам же отводилась второстепенная роль — роль фона. На первом плане живописного полотна изображены обобщенные образы рядовых защитников — основной силы обороны.

На предметном плане блиндажи, где защитники Малахова кургана отдыхали в короткие минуты затишья. Возле одного из них стоит самовар, ведро с водой. У другого — тачка, сложенные лопаты, кирки, ломы, которыми пользовались ночью при исправлении поврежденых укреплений. Неподалеку укрытие для солдат сигнального поста — землянка, полуосвещенная фонарем с горящей свечой внутри. Здесь же станок для зажигания и запуска сигнальной ракеты, на земле обгоревшие гильзы… На флагштоке (мачте) красный флажок — сигнал опасности, поднятый в момент,когда частям французской армии удалось прорвать линию обороны на правом фланге. Перемещаясь по смотровой площадке Панорамы и как бы наблюдая за развитием событий, посетитель все ближе подходит к месту, где решается судьба Малахова кургана и Севастополя. В этом убеждает нарастание напряженности сражения, которая с особой силой ощущается в эпизодах у Оборонительной башни Малахова кургана.

У Оборонительной башни Малахова кургана

В самой возвышенной части Малахова кургана расположена каменная Оборонительная башня. Построена в июле 1854 г. по проекту военного инженера Ф.А. Старченко на средства, собранные моряками и жителями города, была двухъярусной с узкими окнами-бойницами для ружейной стрельбы. Сильные повреждения башня получила во время первой бомбардировки 5 октября 1854 г. Ее верхний ярус разрушен. Видны остатки стен со следами попадания снарядов. В нижнем ярусе размещалось командование бастиона Малахова кургана, хранили порох, находился перевязочный пункт, бастионная церковь. Башня является композиционным центром Панорамы. Именно здесь сконцентрировано множество запоминающихся образов и сюжетов. Советские художники написали эту часть картины почти без изменений, используя оригинал — самый большой (390 м х 1158 м) из сохранившихся фрагментов «В районе оборонительной башни Малахова кургана».

Наверху башни четыре штабных офицера наблюдают за наступлением противника. Слева от башни видна фигура адмирала П.С. Нахимова (внесена при воссоздании Панорамы). Прославленный флотоводец изображен в адмиральском сюртуке на батарейном бруствере так, как привык стоять на корабельном мостике: не отрывая глаз от атакующего неприятеля. На этом же месте 28 июня 1855 г. он был смертельно ранен пулей в висок и через двое суток, не приходя в сознание, скончался. Ни одна потеря, кроме потери самого Севастополя, не отозвалась такой болью в сердцах участников обороны.

Больше всего в жизни Нахимов любил море и флот. Почти сорок лет отдал морской службе. Во время обороны Севастополя не проходило ни одного дня, чтобы адмирал не появлялся на самых опасных участках оборонительной линии. О вдохновляющем влиянии Нахимова на защитников один из участников обороны писал: «Жаль было расставаться с ним… в военное время он у всех нас был в мыслях постоянно, как единственная наша надежда и опора…».

Похоронили П.С. Нахимова в склепе строящегося собора св. Владимира, рядом с могилами его учителя адмирала М.П. Лазарева и павших при обороне В.А. Корнилова, В.И. Истомина. В день похорон перезвон колоколов севастопольских церквей, редкие выстрелы орудий слились в едином печальном звуке, возвестившем о тяжелой утрате. По свидетельству поручика Я.П. Кобылянского, «неприятель, …воздавая честь усопшему герою, хранил глубокое молчание: на главных позициях ни один выстрел не раздался во время предания тела земле».

В черном облачении с крестом в руке изображен на живописном полотне флотский священник. В разгар штурма, подвергаясь такой же опасности, как и все защитники Малахова кургана, он самоотверженно выполняет свой долг: находится рядом с теми, кто нуждается в духовной поддержке и утешении, благословляет идущих в бой.

У башни стоят в резерве солдаты. Часть из них уже направляется к боевым позициям. Рядом с башней пожар, вызванный разрывом неприятельской бомбы. Интенсивный цвет пламени, поднимающегося высоко вверх, усиливает чувство тревоги. Пожар никто не тушит, так как все заняты отражением натиска противника. Вдали просматриваются штурмующие курган цепи французских солдат в сине-красных мундирах. На переднем плане картины — батарея Сенявина солдатами на бруствере. Артиллерийские орудия ведут непрерывный огонь по атакующему неприятелю. С бруствера отдает указания командовавший батареей в день штурма лейтенант К.Л. Гейкинг.

В орудийных двориках, построенных из корзин-туров и мешков с реском, в четком ритме действует орудийная прислуга. Многофигурные сцены выписаны кропотливо, вплоть до мельчайших деталей. Хорошо видны сосредоточенные лица артиллеристов, их напряженные мускулистые руки. Высокая выучка, приобретенная в морских сражениях, четкое распределение обязанностей позволяют быстро готовить орудие к выстрелу и произвести его, обеспечивая непрерывную стрельбу батареи.

На батарее изображены убитые и раненые. У третьего орудия — упала бомба, которая может принести новые жертвы. Едва не стал одной из них закрывший рукой лицо молодой солдат. Но не растерялся матрос 1-й статьи 43-го флотского экипажа Трофим Александров. За считанные секунды успел залить неразорвавшуюся бомбу водой. «Железной стойкости канонир», как называли его защитники, отличался редкой выдержкой и смекалкой. Загасил десятки бомб, спасая жизнь товарищей. Готовность жертвовать собой радиспасения других было обыденным явлением в Севастополе.

Панорама дает наглядное представление и о быте защитников Малахова кургана. На предметном плане — развешенное для сушки белье. Невдалеке костер, на котором в котелке варится каша. В землянке размещена кухня-камбуз. Через открытую дверь виден кок, который готовит завтрак, не обращая внимания на опасность. Сквозь проломы в крыше и стене разрушенного офицерского блиндажа можно рассмотреть неприхотливую обстановку: топчан, стол, самовар, гитару…Солдат-денщик, нагнувшись над бочкой, набирает ведром воду, чтобы загасить тлеющие бревна. Жанровые сцены «Кок в землянке» и «Денщик у бочки с водой» написаны на отдельных холстах, искусно вмонтированы в предметный план, что явилось новым художественным решением советских художников при творческом воссоздании Панорамы.

Несмотря на все отличия от Панорамы Ф. Рубо, общая композиция современной севастопольской Панорамы осталась прежней. В ней блестяще раскрыто нарастание напряжения боя за Малахов курган, показаны все его фазы — от стрельбы артиллерийских орудий до рукопашной схватки с французами за батарею Жерве.

С ближайшего к зрителю склона кургана за ходом событий на батарее Жерве наблюдает группа офицеров. В зеленом мундире с тростью в руке изображен начальник войск Малахова кургана генерал-майор Д.С. Юферов (1801 — 1855). (За отличие, проявленное при отражении штурма 6 июня, он был представлен к награждению золотой саблей с бриллиантами и надписью «За храбрость». Погиб 27 августа 1855 г. в последний день обороны, возглавляя контратаку русской пехоты).

Художник сумел передать драматизм момента сражения, когда французам удалось временно добиться успеха на правом фланге Малахова кургана — овладеть батареей Жерве. Бой за батарею один из наиболее запоминающихся эпизодов Панорамы, а также — ее кульминационный центр.

На батарее Жерве

На краю Докового оврага хорошо просматриваются позиции батареи под командованием лейтенанта Петра Жерве. Там развевается французский триколор. Два батальона французской бригады генерала Ниэля численностью до 1000 человек атаковали батарею. Один из батальонов по призыву командира майора Гарнье «Ни первых, ни последних здесь не должно быть — все вместе!» быстро преодолел расстояние до бруствера батареи и после короткой рукопашной схватки овладел ею,потеряв более 100 человек убитыми. 300 солдат Полтавского пехотного полка и 100 моряков- артиллеристов, оборонявших в этот день батарею, вынуждены с боем отходить. В их сторону французы развернули единственное уцелевшее орудие батареи. По склонам Докового оврага устремилась лавина французов, чтобы закрепить успех, обойти укрепления Малахова кургана и нанести удар с тыла.

Сражение достигло наивысшего накала. Его передает сцена рукопашной схватки за батарею Жерве.

В центре боя на белом коне в черной кавказской черкеске генерал-лейтенант С.А. Хрулев — начальник войск Корабельной стороны. Объезжая боевые позиции, он мгновенно оценил обстановку. Со словами «Ребята, бросай лопаты! Благодетели, в штыки, за мной!» увлек за собой в атаку отходивших полтавцев и 138 солдат Севского пехотного полка, возвращавшихся после ночных восстановительных работ. Серые солдатские шинели смешались с яркими французскими мундирами. С большим мастерством написана сцена рукопашной схватки, наполненная движением и экспрессией.

Со стороны Докового оврага на помощь батарее бегут две роты Якутского полка, их левый фланг уже вступил в рукопашную схватку. Сюда же спешат солдаты Елецкого полка. Ближе к зрителю на гнедом коне адъютант Хрулева саблей указывает направление движения резервным частям. Подкрепление подоспело вовремя. Батарея Жерве была отбита у французов.

На предметном плане — батарея Станиславского: орудийные дворики из плетеных корзин-туров с амбразурами, закрытыми тросовыми щитами, сложенный из ядер и корпусов бомб крест, обозначающий место смертельного ранения вице-адмирала В.А. Корнилова 5 октября 1854 г. Около батарейной иконы с горящими свечами лежит накрытый шинелью убитый солдат (единственная объемная фигура в Панораме). Повсюду бомбы и ядра, артиллерийские принадлежности. Не успевший остыть ствол одного из орудий свидетельствует о недавней стрельбе батареи. Но сейчас орудийная прислуга с ружьями наперевес бежит к месту рукопашной мимо юного барабанщика, бьющего тревогу.

На возвышенности полоса порохового дыма от непрерывной стрельбы орудий 3-го бастиона, отражающего штурм английской пехоты. В глубине картины на холме у склона Докового оврага — союзное командование. За оврагом видны выстроившиеся в каре части английской королевской конницы на белых лошадях. «Очень красиво видеть, — писал участник этого события, — как густая цепь красных мундиров шибко двигается к бастиону, а за ней резервы в колоннах, но вместе с тем и страшно становится смотреть, как эти красные мундиры валятся, вскоре вся площадь перед бастионом была покрыта красными пятнами». В этот день в штурме участвовали английские войска численностью 9000 человек под командованием генерала Брауна. Предприняв три атаки, они так и не достигли цели: солдаты Брянского, Охотского и Камчатского полков картечным и ружейным огнем остановили их на подступах к 3-му бастиону.

Гористая, изрезанная балками местность скрывает позиции бастионов центральной части города: 5-, 6- и 7-го. Потерпев неудачу на Корабельной стороне, союзники не решились атаковать эти бастионы.

В семь часов утра англо-французским командованием был отдан приказ прекратить огонь. Союзные войска потеряли 7000 убитыми и ранеными, защитники -1500.

Штурм Севастополя император Франции Наполеон III назначил на 6 июня 1855 г., чтобы, взяв Севастополь, «изгладить славным подвигом братства французов и англичан память о Ватерлоо 40 лет назад», когда англичане победили французов, и придать этому дню новую историческую окраску. Но вместо этого произошло «первое серьезное поражение французско-английской армии».

Впечатление сопричастности к этому знаменательному событию обороны Севастополя надолго остается в памяти посетителей Панорамы. По мастерству исполнения, художественной правдивости и исторической точности изображения она и сегодня является одним из лучших произведений панорамного искусства.

В завершение знакомства с Панорамой предоставляется возможность еще раз окинуть ее взглядом под звуки боя, которые воспроизводит специальная аудиосистема. Грохот взрывов, свист ядер, артиллерийская канонада, победный колокольный перезвон усиливают эмоциональное восприятие «ожившей истории» героической обороны Севастополя 1854 -1855 гг.

Со смотровой площадки винтовая лестница ведет в кольцевую галерею с окнами для самостоятельного осмотра живописного полотна и предметного плана.

В заключительной части мы ознакомимся с материалами выставки «Подземная война», которая размещается в цоколе здания Панорамы. Окончание следует.

При написании статьи использованы материалы из путеводителя «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.»

———————————————————————————————————————————————————————————

Знакомясь с многочисленными природными и историческими памятниками Крыма стоит выбирать наилучшие места для пополнения своих сил. И как нельзя лучше для этой цели подходит самая середина Южного берега Крыма — прибрежная Алупка. Приглашаю Вас остановиться на отдых в комфортабельных номерах, расположенных у парковой зоны этого живописнейшего места Черноморского побережья.