Замок XIII—XV вв. Укрепление расположено на отдельно стоящей скале.

Находится на правом берегу р.Учан-Су, при впадении в нее р.Барабала, в 1,5 км восточное водопада Учан-Су.

Оборонительная стена толщиной 1,5 м сложена из бута на песочно-известковом растворе. Она преграждала доступ на скалу с востока и юга. Длина стены около 50 м. Развалины крепости находятся на двух разных по высоте площадках. Размер нижней площадки 41 х 15, верхней — 20 х 25 м.

Вход в укрепление находился в восточной стене.

Южный берег — чудесный венец Крымского полуострова; Ялта, без сомнения, самый яркий бриллиант в этом венце.

Ялта хороша в любое время года, даже в разгар курортного сезона, когда ее солнечные улицы и овеваемый морскими бризами бульвар-набережная полны бестолкового шума и толчеи. Стоит хотя бы раз побывать в этом городе у моря — в этом Лиссе волшебника Грина,— и вас будет тянуть к нему постоянно, как в некий Эдем, Эдем, однако, не мифический, не несбыточный, а вполне реальный, заселенный (и даже перенаселенный) живыми людьми, проникнутый солнцем, напоенный запахами моря, которое то хлещет живописным прибоем в бетонную стену портового мола, то, как бездонной глубины зеркало, отражает россыпи огней ночного города. Однако перейдем к делу.

…От Палеокастрона и Никитского ботанического сада шоссе шуршит мимо Массандры с ее всемирно известными винными подвалами и спускается в обширную котловину Южного берега, образованную долинами двух речек и с трех сторон обрамленную горами. речки эти-Гува (ныне Быстрая) и Учан-Су (ныне Водопадная).

Близ моря, в северо-восточной части Ялты, заметен еще один холм — Поликуров — с кипарисовой рощей старого кладбища. На этом кладбище покоились многие из славных, связавших свою судьбу с городом у моря. Любители посещать некрополи теперь найдут здесь кипарисы, свалку металлолома и пять охраняемых надгробий-памятников: Е. М. Григоруку, художнику-пейзажисту Ф. А. Васильеву, украинскому поэту Степану Руданскому, русскому композитору В. С. Калинникову и писателю С. А. Найденову. Сланцево-известняковая гряда тянется от Поликурова холма к Массандре. В разных местах Ялтинской котловины разбросаны другие холмы, сложенные обычными для Южного берега сланцами и песчаниками.

Горы, окружающие котловину с трех сторон, поднимаются на ЮОО—1200 м над ур. м. и прекрасно защищают ее от холодных северных ветров.

Те же горы, обращенные к морю скалистыми обрывами верхне¬юрских известняков, надежно защищали Ялтинскую котловину, надо думать, не только от леденящего дыхания Борея. Грозным заслоном стояли они на путях вторжения на Южный берег. Путей этих в котловину в прошлом было несколько. Они функционируют и сейчас. От Алушты и Гурзуфа дорога проходила мимо Палеокастрона, переваливая через отрог Никитской Яйлы — Яламах-Сыр. Ныне это — основная транспортная магистраль Южного берега. От Симеиза, Адопки, Гаспры, Ореанды, т. е. с юго-запада, старая дорога лежала в узких дефиле Гаспринского хребта, распадающего¬ся на серию поперечных к линии берега сланцево-известняковых гряд. Сейчас здесь две дороги, и одна из них (старое верхнее шоссе Ялта — Симеиз) почти везде идет по средневековому пути. Третий путь в Ялтинскую котловину вел с северо-запада, из-за гор, через Гаспра-Богаз неподалеку от Ай-Петри. В прошлом столетии через Ай-Петринскую Яйлу было проложено шоссе с головоломным спуском; долгое время оно было очень оживленным, теперь движение по нему небольшое. Наконец, четвертый путь вел также из-за гор, через горний проход Ай-Василь-Богаз. Сейчас им пользуются редкие туристы. В Ялтинскую котловину можно было спуститься и по отрогам Никитской Яйлы, следуя например, от урочища Алабач мимо Гурзуфского Седла и горы: Кемаль-Эгерек. В настоящее время здесь вьется шоссе от Ялты и Массандры к горному ресторану «Красный Камень».

Итак, в котловину Ялты ведет немало путей, но все они либо пересекают нагорье, либо проходят в таких дефиле гористого рельефа Южного берега, которые вполне могли быть приспособлены для обороны. Общая площадь Ялтинской котловины больше 20 кв. км. Правда, часть этой площади приходится на лесистые холмисто-овражистые склоны, примыкающие к подножию обрывов Яйлы, но все же в котловине много вполне удобных угодий — «тучных земель», по выражению Кеппеиа. Особенно в низовьях долин Гувы и Учан-Су, которые к морю становятся шире и ровнее.

Берег в районе Ялты образует широкую излучину. Назвать ее заливом или бухтой, конечно, нельзя: излучина слишком открыта. Однако в ее пределах все же есть небольшая бухточка, ограниченная с северо-востока скалистым мысом Иоанна — береговой оконечностью отрога Яламах-Сыр. На берегу этой бухты в прошлом и возникло поселение, в конце концов превратившееся в современную Ялту. Порт и мол, строительство которых было начато еще А. Л. Бертье-Делагардом, поглотили эту бухточку целиком.

Отметим еще одну деталь к ландшафтной картине Ялтинской котловины: значительная ее площадь, главным образом по периферии и склонам горного обрамления, покрыта буковыми и грабовыми лесами и лесами корабельной сосны. В прошлом леса доходили почти до моря.

Уже эта маленькая ландшафтная зарисовка показывает те особенности и достоинства Ялтинской котловины, сочетание которых делает ее привлекательной в самых разнообразных отношениях, не исключая и чисто утилитарных.

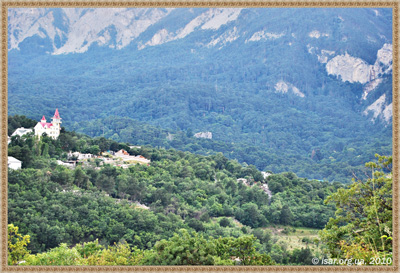

Ситуация Алуштинской котловины с далеко вынесенными на ее периферию йсарами наталкивает на мысль, что и в Ялтинской котловине дело обстояло таким образом — центральное укрепление у моря и второстепенные исары на периферии. В Палеокастроне и Рускофиль-Кале можно видеть часть этих второстепенных исаров. Укрепления находились и юго-западнее Ялты (исар в Ореанде и др.), прикрывая подходы к ней с этой стороны. Руины одного из них сохранились у подножия Яйлы западнее Ялты.

Не далее как в 5 км по прямой к западу от самой Ялты и берега моря, неподалеку от известняковых скал, защищающих котловину с севера и запада от вторжений холодных ветров (а в прошлом защищавших ее и от вторжений кочевников), под пологом соснового бора прячется небольшая крепостица, пережившая все невзгоды бурной истории Южного берега. Это — Учансу-Исар .

Укрепление названо так по имени речки, протекающей с запада на восток поблизости от руин. Речка начинается небольшим ручейком между верхним и нижним уступами обрывов Яйлы и низвергается со скал нижнего уступа водопадом Учан-Су. От водопада до развалин укрепления расстояние не более 1 км. Две сотни метров пути приводят далее на край леса, к подножию скал. Не очень мощная струя воды, с шумом летящая с головокружительной высоты,— всего лишь капля Ниагары, Игуасу или Виктории, но как она оживляет застывший в дикой красоте пейзаж скал и дремучих зарослей!

На татарское название крепости переводится как Летящая (летучая) вода. Лет полтораста назад татары называли это место также (Крепостной холм), имея в виду саму скалу известняков, на которой было возведено укрепление, а ялтинские греки — Кремисто-Неро, что имеет близкий смысл к татарскому Учан-Су (ирец-аотоб — висящая, висячая и vepo — вода). Этим не исчерпывались варианты названия крепости. Лет сто-полтораста назад было в ходу и смешанное греко-татарское название — Зиго-Исар (от ионического охуц или дорического атуа— молчание, тишина). Что-то вроде Тихой крепости! Удивительно точно и поэтично.

Приведенные названия — Учансу-Исар, Зиго-Исар, а также Настрой (ялтинские греки называли это укрепление и так), конечно, не являются начальными. Пожалуй, лишь Кремисто-Неро можно отнести не только к греко-византийской эпохе, но и к более ранней.

Обращают на себя внимание две особенности в положении Учансу-Исара. Первая — его близость к водопаду и речке, вторая — его соседство с одним из перевальных путей. Речка Учан-Су и водопад были одним из основных водоисточников для Ялтинской кот¬ловины не только в далеком прошлом, но и в недавнее время, до того, как несколько лет назад через массив Яйлы пробили тоннель для снабжения Ялты водой из верховьев Бельбека. Очень возможно, что крепость и защищала подходы к этому водоисточнику. Вместе с тем Учансу-Исар находится буквально на обочине дороги, ведущей из Ялтинской котловины к Ай-Петринскому перевалу, Гаспра-Богазу. В далеком прошлом путь из Ялты в верховья Бельбека и далее по Бельбеку к Мангупу пролегал здесь же, поблизости от современного шоссе, которое кое-где и проведено прямо по старой дороге.

Остатки Учансу-Исара отыскиваются на торчком стоящей известняковой скале. Скала прекрасно видна с большого расстояния, но в нескольких десятках метров ее можно не заметить за стеной соснового бора. На 25—40 м она возвышается над окружающими небольшими полянами и зданиями санатория «Исар», разместившимися вдали от сутолоки курортной Ялты. Горная здравница возникла здесь лет семьдесят назад, когда в соседстве со старыми развалинами был выстроен климатолечебный пансионат. В ту пору на скале почти в полную высоту стояли боевые стены и посетителя встречали крепостные ворота — высокие и узкие, с полукруглой аркой. Сильное разрушение Учансу-Исара началось позднее.

Крепостная скала — одна из громадных глыб верхнеюрских известняков Яйлы, оставшаяся на сланцевом склоне правого борта рч. Учан-Су. В плане она имеет приблизительно квадратную форму и ориентирована по отношению к меридиану диагонально. Размер ее широтной и меридиональной диагоналей — 70 и 55 м, длина сторон основания, которое служит своеобразным пьедесталом для наиболее высокой средней части,— 45—55 м, в сумме периметр основания равен 200 м.

Средняя часть скалы вытянута с юга на север на 45 м и в плане имеет форму неправильного треугольника с вершиной, обращенной к северу, и с основанием около 35 м. Она-то и составляет территорию укрепления общей площадью 900—950 кв. м. Со всех сторон средняя часть скалы ограничена вертикальными и нависающими обрывами высотой от 5—8 м в основании треугольника и до 40 м в его северной.

От прямого угла до западного фланга стена вначале простирается в юго-западном направлении, затем плавно разворачивается к севе¬ро-западу и имеет общую длину 42—43 м. Она выходит к неприступным западным обрывам, высота которых достигает 15—20 м. В зоне четвертьокружного поворота стена сильно обрушена и продолжает разрушаться. Высота сохранившейся ее части колеблется от 3 до 6 м. Стена выложена на крутом скальном косогоре, ниже которого находятся обрывы высотой до 10 м, дополнительно усиливающие (неприступность юго-западной куртины. Толщина стены на уровне сохранившихся рядов кладки — 0,8—0,9 м, у основания — 1,4— 1,5 м. Плоскости ее наружного и внутреннего панцирей наклонены под углом около 85°. Боевой полок, парапет и бойницы не сохранились, однако Кеппен упоминал «узкие длинные просветы» — амбразуры, которые находились, вероятно, в 6—7 м от основания стены. После знакомства с другими исарами Южного берега удивительно, малой кажется толщина стены Учансу-Исара. Возможно, объяснение можно найти в том, что она выполняла главным образом роль крепиды, которая сдерживала от сползания каменную забутовку. С помощью этой забутовки была выровнена поверхность скалы и устроена искусственная терраса до уровня боевого парапета. Защитники укрепления могли спокойно разгуливать за относительно невысоким — около 1,5 м — парапетом, имея с наружной стороны запас высоты над головами противника в несколько саженей. Забутовка как бы соединяла в единый монолит относительно маломощную крепиду и скалу, благодаря чему увеличивалась прочность всего сооружения.

От ворот укрепления вверх по скале, по краю обрыва, огораживающего привратную террасу, поднималась стена того же профиле Постепенно она переходила в парапет, венчавший гребень обрыва. Длина восточной меридиональной куртины составляла всего 18 м, из них на парапет приходилось 10—11 м. Он сохранился в высоту на 0,5—1 м и первоначально вряд ли превышал 1,5 м, толщина его равнялась 0,7—0,9 м. Северным флангом парапет примыкал к скальному уступу на верхней площадке укрепления.

Остатки очень короткого парапета до сих пор заметны и на юго-западной бровке верхней террасы, в том месте, где с нижней террасы на верхнюю в скальном косогоре вырублена каменная лестница шириной в одну ступню. Другие стороны верхней террасы и без оборонительных устройств были достаточно неприступными. Если все укрепления представляли значительные трудности для штурма, то верхняя терраса его служила как бы миниатюрной цитаделью.

Этим исчерпывались оборонительные сооружения Учансу-Исара, очень экономичные в своем объеме, превосходно вписанные в сложный рельеф крепостной скалы, гармонично дополнявшие ее естественные оборонительные рубежи. В общей сложности объем кладки не превышал 400 куб. м, из них на камень приходилось 340— 350 куб. м, известковый раствор — 25—30 куб. м и столько же на гравий и гальку в качестве балластных примесей. Кладка стены и парапетов единообразна. Строители Учансу-Исара использовали в основном местный известняк в виде бутового камня мелкого и среднего размера (длина 0,2—0,5 м), подобранного по форме и пригнанного без подтесок. Редко в кладке попадаются глыбы длиной 0,8—1 м, но только в основании стены. Камни уложены нечеткими горизонтальными рядами и в целом очень плотно; объем пазов и швов, заполненных раствором, не превосходит 10—15 % Наряду с бутовым известняком использован плитчатый песчаник.

При скрепления кладки по всей толщине стены и парапетов — и в панцирях и в зоне забутовки — был использован вяжущий раствор из чисто-белой гашеной извести тонкого помола. В качестве наполнителя применены мелкая галька и гравий в количестве 30-60 %, | а также тонкая керамическая крошка — около 5 /о, иногда больше. В пазах кладки, залитых вяжущим раствором, много обломков гончарной посуды (в том числе ручек амфор и кувшинов) и кровельной черепицы. Вяжущий раствор лучше всего сохранился в зоне забутовки между панцирями и в глубине панцирей. Близ поверхности наружного панциря он сильно выветрился. Вследствие этого наружный панцирь находится в неустойчивом равновесии, кое-где изменил наклон на обратный, местами уже обрушился и повсеместно готов вот-вот рухнуть совершенно. Вцепившиеся в расшатанные временем камни плетя плюща — совсем не то, что нужно стенам Учансу-Исара, чтобы предохранить их от дальнейшего и полного разрушения.

Жилых построек или хотя бы заметных их развалов внутри Учансу-Исара не сохранилось. Возможно, незначительные их остатки скрыты под завалом на нижней террасе укрепления. Поверхность верхней террасы не только лишена каких-либо каменных развалов, но даже и почвы — это безрадостная голая скала с жалкими пучками травы и редкими кустиками, торчащими из трещин. Как раз благодаря отсутствию развалов, наносов и почвы сразу же обращаешь внимание на вырубы в скальной поверхности верхней террасы, служившие основанием для тесных жилищ. Объем жилого комплек¬са на крепостной скале был очень небольшим, соответственно малой площади укрепления. Из тех 900—950 кв. м, которые составляют всю площадь Учансу-Исара, лишь 300—350 кв. м могло быть использовано для возведения построек, а это значит, что число их не превышало 10—15.

Именно поэтому количество керамических остатков в укреплении невелико. Вместе с тем они настолько характерны, что позволяют уверенно считать само укрепление средневековым в широких пределах — от раннего средневековья до зрелого и позднего. Это обломки гончарной посуды с красным и- оранжевым черепком (ангошрованные и без ангоба, гладкостенные и рифленые амфоры и кувш с округлыми и уплощенными донышками; гладкостенные и ленточные пифосы, судя по толщине стенок, достаточно емкие; мелкая кухонная лосуда и т. д.), обломки кровельной черепицы с разнообразными профилями бортиков, дождевыми валиками и грекоалфа-витпыми знаками п.

Обломки посуды (амфорные ручки и ручки кувшинов) и черепиц рассованы строителями крепостных стен в пазы кладки на всех I уровнях, и если вяжущий раствор в пазах сохранился, то извлечь их оттуда не просто. Именно эти «визитные карточки» каменщиков представляют самый надежный датирующий материал. Расчистка на нижней площадке, где только и мог сохраниться культурный слой Учансу-Исара, почти ничего не прибавляет к коллекции керамических обломков, замурованных в кладке. Остается только добавить, что в расчистках попалось несколько обломков посуды с желтой глазурью (поливой) и совершенно не встречено лепной керамики.

Маленькая крепость на отшибе! Исар, прячущийся в складках горного рельефа!

Можно думать, что именно благодаря этому его стены сохранились лучше, чем в других укреплениях Южного берега, а бурные события истории не захлестывали верховья Учан-Су и волны пришельцев не разбивались у подножия крепости и не обрушивали ее боевых сооружений! Удивительно, не правда ли? Но так, вероятно, и было.

Представим себе обратное — осаду крепости летящей воды. Что после этого можно было ожидать на месте Учансу-Исара? Скорее все¬го — сплошные развалины. В самом деле, мог ли этот исар выдержать серьезную осаду? Нет и нет! Прежде всего, он абсолютно безводен; поблизости, правда, есть обильные источники воды, но все они легко блокируются. Кроме того, на буквально микроскопических площадках исара негде развернуться хотя бы полусотне защитников. Наконец, при всей кажущейся неприступности вся постройка могла быть засыпана градом стрел и пращных камней со склона, подходящего к крепости с юго-востока и юга. И уж конечно, если бы крепость когда-либо пережила осаду и штурм, то ее не особенно мощные стены были бы разбиты вдребезги и до основания, как это, может быть, и произошло в Ялте и еще кое-где на Южном берегу. Однако даже сейчас стены Учансу-Исара сохранились по крайней мере наполовину, а полтораста лет назад, как говорилось, на них еще были видны бойницы и в совершенной целости находились ворота. В т. XIV «России» на с. 144 помещена фотография Учансу-Исара, сделанная, по-видимому, после 1900 г. или, может быть, несколько раньше. На ней виден и прямой угол возле ворот, и южный край меридиональной стены, примыкавший к воротам.

Нет, никто не разбивал стен крепости таранами. На них не видно характерных брешей и следов последующих реставраций. Стены рушатся сами по себе. Вначале выветривается известковый раствор в наружном панцире и в верхней части стены. Достаточно малейшего толчка, чтобы ставшая неустойчивой кладка такого панциря превратилась в каменную россыпь. Затем разрушения захватывают внутреннюю часть стены и внутренний панцирь, появляются сквозные броши, пробитые неумолимым временем и безжалостными силами

природы. «Мрачный лес, отсюда вверх покрывающий скалы гор,- писал П И Кеппен — ни к чему ныне уже не ведущие ворота, столькими веками пережившие своих строителей, шум ручья, который сребристою струею летит с отвесной скалы для того, чтобы скрыться во тьме лесной все это наводит на вас какое-то необыкновенное уныние, являющее вам всю суетность дум человеческих и всего более ничтожность земных прихотей, которых утоление столь часто есть верх мнимого блаженства».

Проникнутые торжественностью окружающей природы, печальным видом руин, вы переноситесь мыслями в далекое прошлое, к тем, кто некогда строил этот исар, кто коротал в нем долгие дни и ночи, кто вслушивался в шум водопада и шелест деревьев, ища в привычных звуках нотки опасности. Вам хочется найти в кучах камней нечто большее, чем только звонкие черепки,— хоть что-нибудь, что раскрыло бы перед вами судьбы ушедших поколений. Но руины молчат. Кое-что прояснив в истории прошлого, они не в состоянии открыть перед вами двери в духовный и материальный мир тех, кто сотни лет назад взбирался по склонам этой игрушечной крепостной горки. Быть может, и они с надеждой заглядывали в будущее: «Я жив. Я буду жить. Я буду». Может быть!

Использованы материалы из книги Фирсова Л.В. «Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма». Новосибирск, 1990.

———————————————————————————————————————————————————————————

Если Вам понравился материал этой статьи, то Вы можете помочь блогу Исары Горного Крыма, а мы со своей стороны обещаем новые увлекательные материалы по истории Крыма и Лукоморья.